Warum wir Gesundheit neu denken müssen: Von der Pathogenese zur Salutogenese

Ein Paradigmenwechsel mit Folgen – für Prävention, Elternschaft, Kindergesundheit und ganzheitliche Zahnmedizin

Unser heutiges Verständnis von Gesundheit basiert auf medizinischen Konzepten, die sich über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt haben.

Im Zentrum stand dabei lange eine zentrale Frage: Was macht uns krank?

Diese Sichtweise prägt bis heute die moderne Medizin – insbesondere in der Diagnostik, Therapie und Akutversorgung. Doch gerade in sensiblen Bereichen wie Prävention, Elternbegleitung und der kindlichen Entwicklung stößt dieser krankheitszentrierte Blick zunehmend an seine Grenzen.

Pathogenese: Wenn Gesundheit durch Krankheit definiert wird

Die sogenannte Pathogenese – also die Lehre vom Entstehen von Krankheit – bildet das Fundament der konventionellen westlichen Medizin. Sie konzentriert sich auf Risikofaktoren, Symptome und therapeutische Maßnahmen.

So unverzichtbar und wertvoll dieser Ansatz in der Akut- und Notfallversorgung ist, so sehr stößt er – insbesondere bei chronischen und lebensstilbedingten Erkrankungen – an seine Grenzen, denn er bleibt defizitorientiert: Er fragt vor allem, was gestört oder kaputt ist – und wie man es beheben kann.

Doch um Gesundheit nachhaltig zu fördern, braucht es mehr als Reparaturmedizin. Es braucht einen Perspektivwechsel.

Salutogenese: Den Blick auf Gesundheit richten

Die Salutogenese, ein Konzept des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky, dreht die klassische Fragestellung um.

Nicht „Was macht krank?“, sondern „Was hält gesund?“

Sie fragt: Wie können Menschen ihre Gesundheit aktiv gestalten? Welche inneren und äußeren Ressourcen helfen ihnen, auch in belastenden Situationen stabil zu bleiben?

Zentral ist dabei der sogenannte Sense of Coherence – das Gefühl, das eigene Leben verstehen, bewältigen und als sinnvoll empfinden zu können. Diese Perspektive würdigt die Biografie und Selbstwirksamkeit jedes Menschen.

Sie versteht Gesundheit nicht als festen Zustand, sondern als dynamischen Prozess, der Körper, Emotionen, Beziehungen und Lebenswelt miteinander verbindet.

Was das für Kinder- und Mundgesundheit bedeutet

Gerade bei Kindern zeigt sich die Wirkung dieser Haltung besonders deutlich:

Gesundheit beginnt nicht erst mit einer Diagnose – sie entsteht im Alltag.

Bei DentoGenius richten wir den Fokus auf nachhaltige Entwicklung und Wachstum – sowohl körperlich als auch mental und persönlich – statt auf reine Reparatur und kurzfristige Symptombekämpfung.

Im Mittelpunkt stehen funktionelle Zusammenhänge – von Kiefer, Zunge und Atmung über Haltung und Ernährung bis hin zu Nervensystem, Immunsystem, Hormonen und Mikrobiom.

Unser Ansatz ist ganzheitlich, wissenschaftlich fundiert und beziehungsbasiert. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Eltern und verstehen Gesundheit ebenso als Zusammenspiel von Körper, Geist, Umwelt und Beziehung.

Der historische Shift: Wie Pathogenese zur Norm wurde

Die Vorstellung, Gesundheit sei in erster Linie das Fehlen von Krankheit, hat eine lange Vorgeschichte.

Und sie ist nicht rein medizinisch, sondern auch kulturell und philosophisch geprägt.

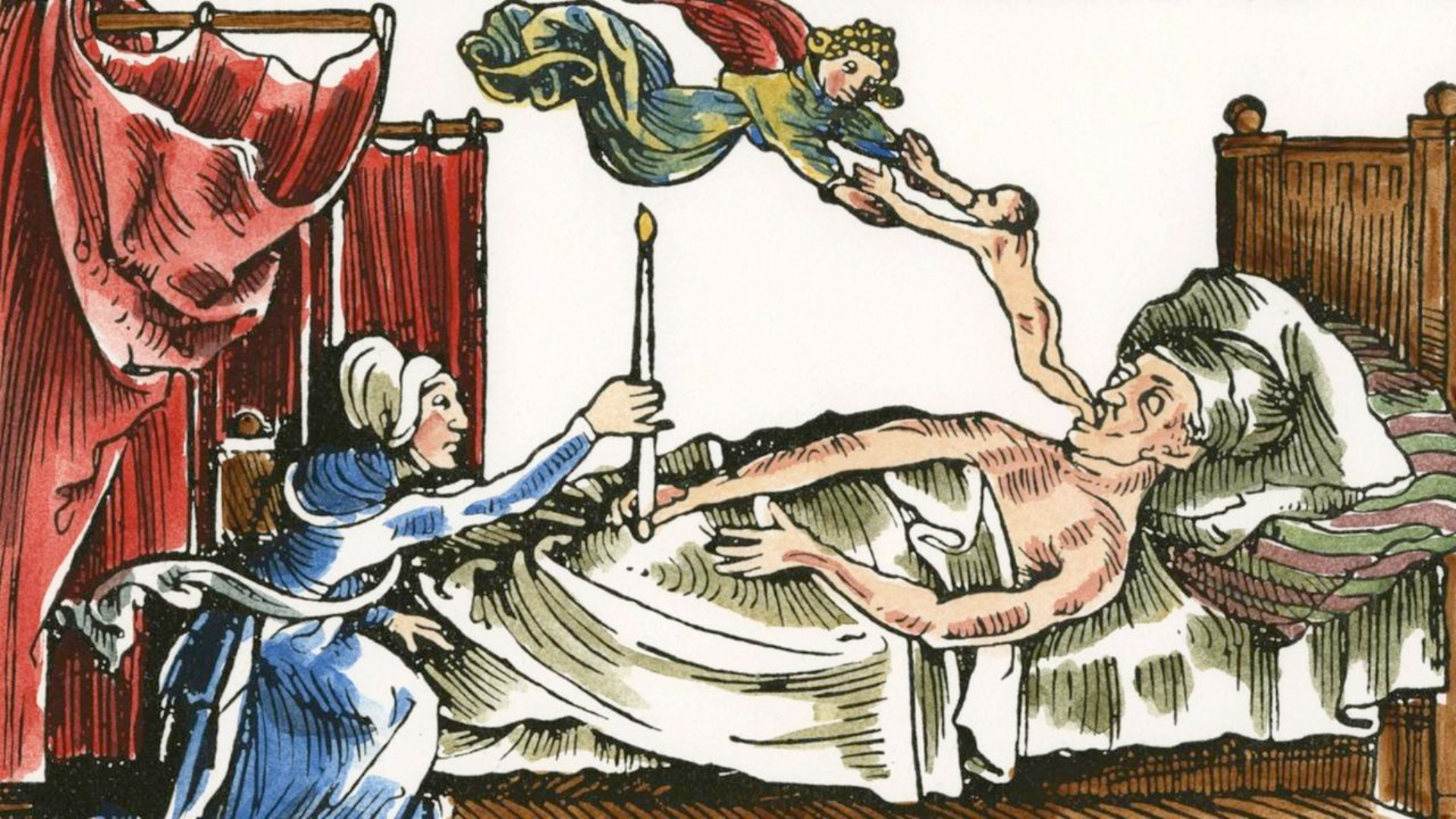

Bis ins 16. Jahrhundert dominierte in Europa ein ganzheitlicher Blick: Krankheit wurde oft als spirituelles Ungleichgewicht verstanden, die katholische Kirche sah sie als Ausdruck göttlicher Strafe oder Prüfung. Körper, Geist und Seele galten als untrennbare Einheit – medizinisches Handeln war eng mit Glaube, Moral und Ritualen verknüpft.

Im 17. Jahrhundert brachte der Philosoph René Descartes einen fundamentalen Wandel: Mit seiner Trennung von res extensa (dem ausgedehnten, messbaren Körper) und res cogitans (dem denkenden Geist) legte er den Grundstein für den sogenannten Leib-Seele-Dualismus. Dieser Ansatz ermöglichte es, den menschlichen Körper unabhängig von theologischen Dogmen naturwissenschaftlich zu untersuchen – ein Durchbruch für die moderne Medizin. Doch er hatte einen Preis: Die Seele – und mit ihr die emotionalen, sozialen und spirituellen Dimensionen von Gesundheit – gerieten zunehmend aus dem Blick.

Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, setzte sich dieser rationale Zugang weiter durch: Gesundheit wurde zur Sache des Körpers, messbar, standardisierbar, behandelbar. Die Medizin entwickelte sich rasant – aber immer stärker auf Diagnose und Reparatur fokussiert.

Im 19. und 20. Jahrhundert nahm diese Entwicklung weiter Fahrt auf: Die westliche Medizin wurde stark wissenschaftlich geprägt. Besonders in Deutschland entstanden Universitäten, Forschungseinrichtungen und Labore, die sich intensiv mit pathogenen Ursachen beschäftigten. Die Medizin wurde hochspezialisiert – aber zunehmend auch immer einseitiger.

Ein zentraler amerikanischer Akteur in dieser Entwicklung war John D. Rockefeller. Ein dabei oft wenig beachteter Aspekt: Die Produktion von Medikamenten basierte zunehmend auf petrochemischen Rohstoffen – also Erdöl. Rockefeller, selbst Gründer der Standard Oil Company, investierte nicht nur in die medizinische Forschung, sondern auch in die Industrialisierung der Arzneimittelherstellung. Insbesondere die Förderung der Flexner-Reformen und universitärer medizinischer Ausbildung via Rockefeller-Fördergelder trug zu einem biomedizinischen Fokus bei.

Die Verwertung von Erdöl als Basis für synthetische Medikamente passte strategisch zu seinen wirtschaftlichen Interessen – und schuf neue Absatzmärkte für die petrochemische Industrie.

Vom "Pille-rein-Prinzip" zur strukturellen Einseitigkeit: Warum ganzheitliche Ansätze verdrängt wurden

Die moderne Biomedizin hat in den letzten Jahrzehnten beeindruckende Fortschritte hervorgebracht – insbesondere in der Akut- und Intensivmedizin.

Die Pharmaindustrie spielt dabei eine zentrale Rolle und hat zweifellos viele Leben gerettet.

Gleichzeitig gerieten ganzheitliche Ansätze wie Naturheilkunde, Phytotherapie oder integrative Medizin immer weiter in den Hintergrund – und das nicht zufällig. Studien deuten darauf hin, dass diese Entwicklung Teil einer bewussten Strategie war, um professionelle und wirtschaftliche Interessen zu sichern.

Ein zentraler Faktor dabei ist die Logik der Wirtschaftlichkeit, die sowohl in der Pharmaindustrie als auch im öffentlichen Gesundheitssystem wirksam ist: Viele traditionelle Verfahren beruhen auf natürlichen Substanzen oder überlieferten Methoden – sie lassen sich nicht patentieren und bieten daher keine exklusiven Verwertungsrechte. Ohne rechtlichen Schutz gibt es keinen finanziellen Anreiz, in aufwendige Forschung oder klinische Studien zu investieren.

Gleichzeitig ist auch das Gesundheitssystem selbst nicht darauf ausgelegt, Gesundheit ganzheitlich zu fördern, sondern vor allem darauf, akute Krankheitsverläufe zu behandeln und lebensbedrohliche Zustände zu vermeiden. Leistungen, die sich klar definieren, messen und abrechnen lassen – wie Operationen oder Medikamente –, stehen im Fokus. Was auf Prävention, langfristige Stärkung oder systemische Zusammenhänge abzielt, fällt oft durch das Raster – oder wird zur Selbstzahlerleistung.

Die Folge: Die Versorgung verengt sich unter anderem auf standardisierte, medikamentöse Therapieformen.

Nach dem Prinzip: Symptom? Pille rein – Problem gelöst.

Was kurzfristig entlastet, wird bevorzugt – was langfristig stärkt, wird selten honoriert.

Auch die Vergabe von Fördermitteln, die thematische Ausrichtung der Wissenschaft und die Gestaltung medizinischer Curricula folgen diesen wirtschaftlichen Strukturen – sie beeinflussen maßgeblich, was gelehrt, erforscht und weiterentwickelt wird – und was im Schatten bleibt.

Diese systembedingte Einseitigkeit birgt das Risiko, dass wertvolle ergänzende Ansätze (etwa aus Psychoneuroimmunologie, Mind-Body-Medicine, Naturheilkunde, Phytotherapie oder integrativer Medizin) übersehen oder unterschätzt werden – obwohl sie in der Praxis längst positive Wirkungen zeigen, gerade in der Prävention und in der ganzheitlichen Begleitung.

Wichtig ist dabei: Es geht nicht um eine Verschwörung, sondern um strukturelle Dynamiken – geprägt von Systemlogiken, Marktmechanismen und den Interessenlagen dominanter Akteure. Die Pharmaindustrie hat viel Gutes bewirkt. Aber sie ist nicht neutral und unterliegt wirtschaftlichem Druck, was zu unausgewogenen Entwicklungen beitragen kann.

Was wir daraus lernen müssen: Vielfalt statt Entweder-oder

Es geht nicht darum, die konventionelle westliche Medizin zu ersetzen.

Sie hat in vielen Bereichen ihre klare Berechtigung, insbesondere – und wie bereits mehrfach erwähnt – in der Akutversorgung und bei komplexen medizinischen Eingriffen.

Doch ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem braucht mehr als das:

Es braucht Vielfalt, unterschiedliche Perspektiven und Raum für Methoden, die stärken, vorbeugen und den Menschen ganzheitlich begleiten – körperlich, emotional und sozial.

Warum dieser Wandel gerade jetzt so wichtig ist

Wir leben in einer Zeit wachsender Herausforderungen: chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, komplexe Lebensumstände.

All das verlangt nach einem anderen Gesundheitsverständnis.

Nicht der Mangel, sondern die Ressource sollte im Fokus stehen. Nicht das, was verloren geht – sondern das, was stärkt. Nicht Massenabfertigung nach Schema F – sondern Individualität und personalisierte Gesundheitswege.

Gerade in der Begleitung von Familien eröffnet dieser Perspektivwechsel neue Möglichkeiten: für mehr Stabilität, mehr Vertrauen und mehr echte Gesundheit. Und auch in der Zahnmedizin ist es Zeit für ein neues Denken: vom einzelnen Zahn zum ganzen Menschen.

Wenn du Lust hast, Gesundheit neu zu denken und zu gestalten – gemeinsam mit uns – dann begleite uns weiter auf diesem Weg:

📩 Trage dich in unseren Newsletter ein.

📱 Und wenn du magst, folge uns auch auf Instagram – dort teilen wir fast täglich Impulse, Wissen und Inspiration rund um ganzheitliche Gesundheit.

Alles Liebe und bis bald,

💛 deine Ina